ポピートピックス(視察対応、包括連絡会、鎌田先生講演、まるごとミニ講座など)

●函館市から(2月21日), 那須市から(3月7日)

各地域からポピーへ視察をいただいております。私たちが逆に教えていただくことも多く、医療・介護連携拠点間のつながりを心強く思うこの頃です。

●3月13日さくら地域包括支援センターネットワーク連絡会後の研修「自分のための地域をつくる。」:講師 公益文化大鎌田准教授

上記参加させていただき、連絡会参加の自治会長はじめ地域の代表者の方々にもポピーの紹介をさせていただきました。その後の研修会では、鎌田先生から「地域の居場所・活躍の場づくりのポイントは、自分のための活動にすること、できるだけ自主財源で運営する、お金を生み出すサロンにする(自分達で何かを作って売る、地元の会社から仕事を請け負う)」など地域活性化に向けてのお話をお聞きし会場が元気になった連絡会でした。

キーワードは「包括ケアから地域共生社会へ」です!

●3月14日 ポピーミニ講座「地域の複合的課題に対応する福祉まるごと相談とは」を開催

まるごと相談担当の江部主幹(山形市社会福祉協議会)が、窓口ができた社会的背景からお話くださり、その後にCSW(コミュニティソーシャルワーカー)の方々がグループに入っての情報交換で、大変満足度高い研修となりました。(大変満足+満足100%)

<アンケートから>●制度の狭間にいる方々、相談先がなく困っている方々に、迅速に対応しすばらしいと思った。 ●できた背景を知ることで、現在の問題がさまざま見えてくることもわかった。事例を聞き、一つの相談の奥に秘められた本質が見えたり、他機関での連携の大切さを実感できた。 ●国の動きを大変わかりやすく説明してもらい、連携しやすくなった。

皆さまの有意義な情報交換ありがとうございました。

(K・T)

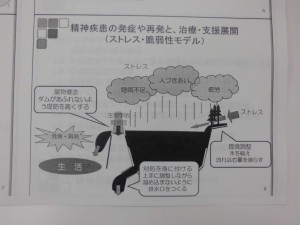

「精神障がいの方を地域で支える①②」を開催いたしました

ポピーミニ講座「精神障がいの方を地域で支える」を開催いたしました。

今回の講座は2月14日の①「対象者理解と地域資源」、2月28日の②「事例からつながりへ」の全2回の開催でした。

第1回目(2月14日 対象者理解と地域資源)は、山形さくら町病院 医療福祉相談室長 精神保健福祉士の永田貴巳氏と、同じく精神保健福祉士の後藤和樹氏より講義していただきました。50名を超える多くの方々にご参加いただきました。

- 医療へのつなぎ方や地域の支援についてはもちろんですが、支援の際に対象者の苦しみに寄り添う姿勢・声がけの仕方、支援者としての視点の持ち方、自分の感情の振り返りなど、大変参考になりました。

- 対象者の心のダムにストレスという水があふれ出ないよう、山形に支援者の豊かな森を育てようというお話が心に残る講義でした。

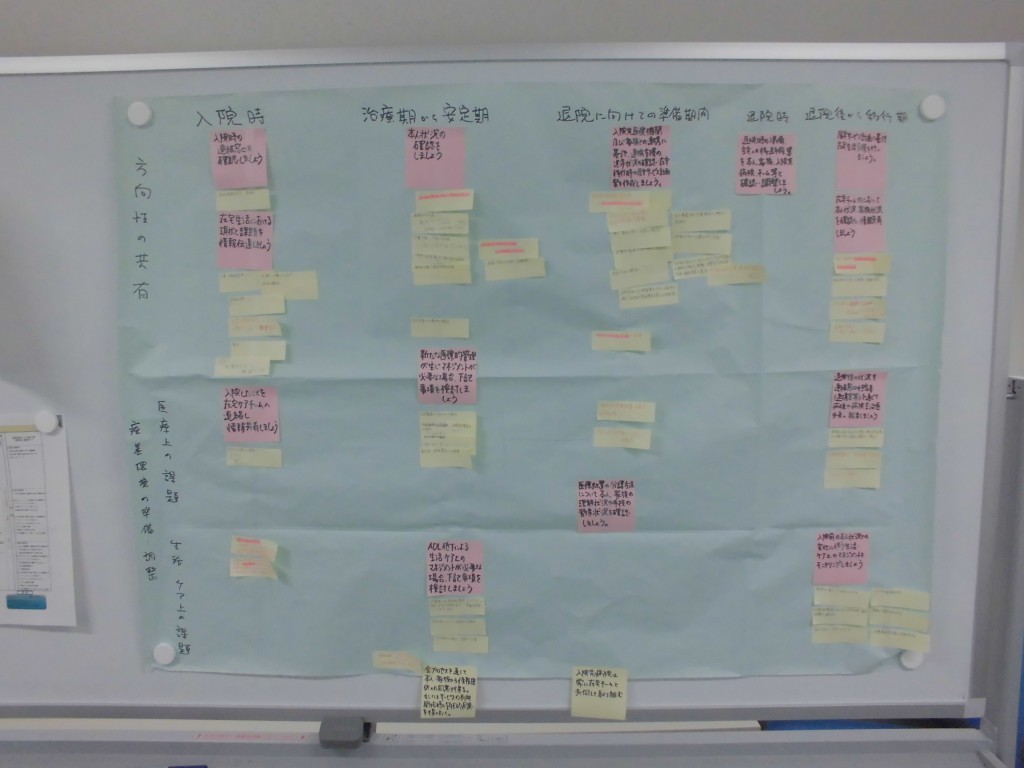

第2回目(2月28日 事例からつながりへ)は、済生会愛らんど地域包括支援センターで保健師として支援に携わっていらっしゃる富士尚美氏より事例を提供いただき、グループワークを行いました。

- 事例は、自ら社会や他者との関わりから離れて生活をしてきた(おそらく)精神障がいと思われる方が高齢となり、支援の手や他者との関わりが必要となった時に関わり、関係性の構築に困難だった事例をあげていただきました。信頼関係を築いていったプロセスは対象者と寄り添った支援でしたが、精神の専門的なスーパーバイズが受けられず、手探りの自分の支援にこれでいいのかと悩んだそうです。支援のプロセスを通し、高齢者支援に携わる支援者が精神の専門的なスーパーバイズを受けられるシステムが地域にあればと強く感じたそうです。

- グループワークでは山形さくら町病院医療福祉相談室の後藤PSWの他、県の発達障害者支援センターの相談支援員の方や山形市社会福祉協議会・福祉まるごと相談のCSWの方などを交え、参加者が自らの体験を語り合いながら活発な意見交換が行われました。

例えば...

- 精神障がいと思われる方の支援の入り口に支援の方向性を判断できる医師やPSWなどで構成されるおれんじチームのような精神初期集中支援チーム

- 精神障がいの方が自傷他害の状態になる前に予防的に関わるシステム

- 精神科訪問など医療が出向いていくシステム ...などの提案が出されました。

精神障がい者を支えるための豊かな森を育てるプロジェクトを、山形市で少しずつ実現していきたいですね。(U.K)

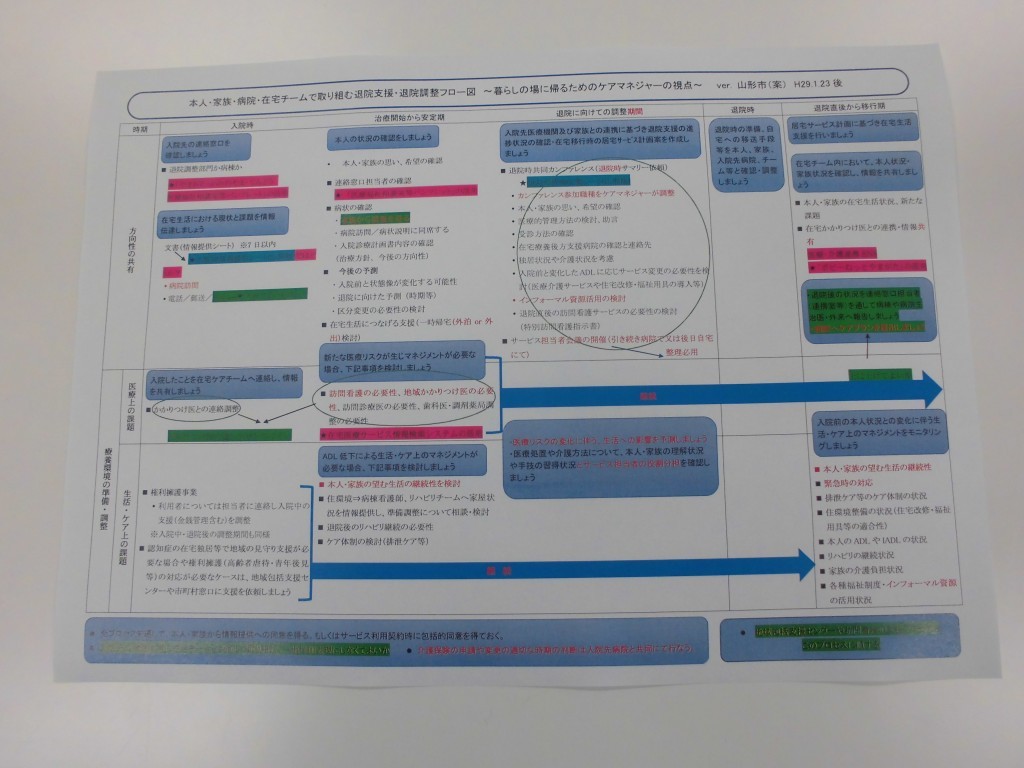

山形市退院支援ルール(地域版)検討チーム中間報告

●住民の皆さまが、医療機関から地域へのシームレスな移行により安心して暮らし続けられることをめざし、山形市では「退院支援ルール(地域版)検討チーム」が活動しております。

●入院時から、退院前~退院後を通じ、医療機関と協働しながらケアマネジャー等がどのような目標とプロセスで支援していくか、フロー図の作成中です。

●検討委員は、ケアマネジャー、訪問看護、地域包括支援センター、地域病院連携室、医療系教育機関等から代表の方に参画いただき、山形市長寿支援課と当連携室ポピーが事務局を担当。各領域からの意見を反映するべく取り組んでおり、フロー図完成まで、もう一息。退院支援ルールは、支援に迷ったときのガイドにもなるものにしようと、頑張っています。

(K・T)

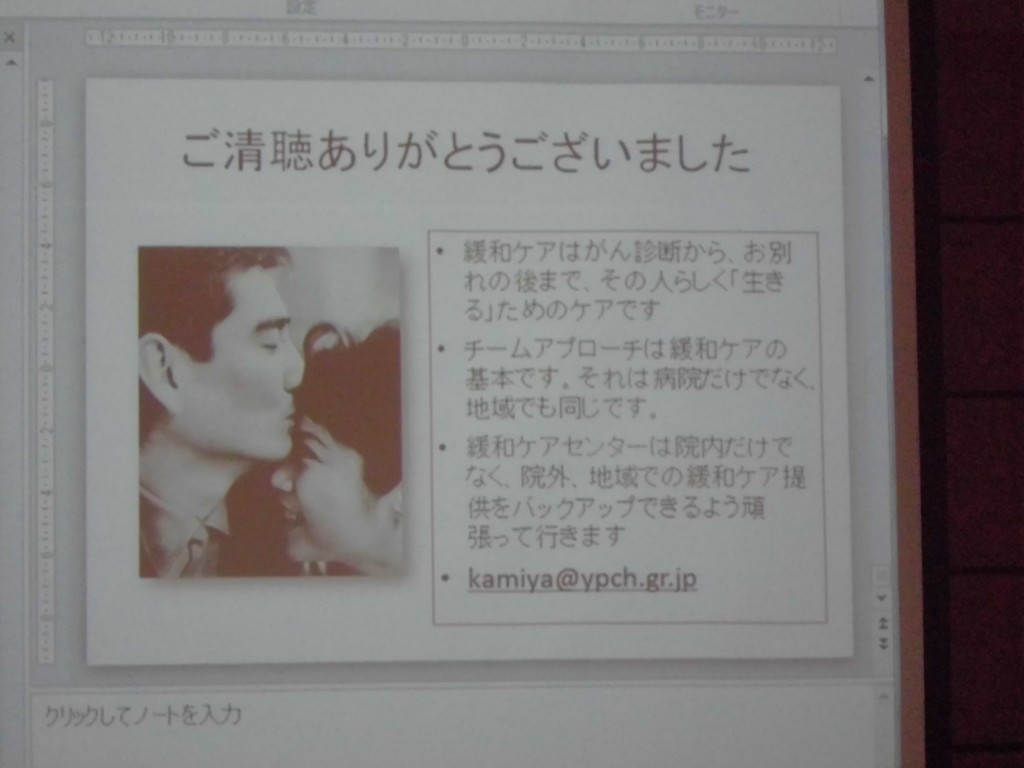

ミニ講座「緩和ケアセンターと地域との連携」講師:神谷浩平医師

●1月18日標記ミニ講座開催いたしました。講師は山形県立中央病院 緩和医療科長 神谷浩平医師

●緩和ケアにおいて大切なことは

・苦痛(身体的・精神的・心理社会的・スピリチュアルな苦痛)を和らげること

・患者さんの気がかりに気づくこと

・様々な場面で提供できる体制があること

であるとのお話に、これは緩和ケアだけでなく対人援助に共通の姿勢だと、あらためて大切なことに気づかされました。

●お話からのキーワード

・「症状の緩和」はあくまでも手段、「その人らしく生きる」を支えることが目標です。

・(地域で)24時間体制で見れる診療所の体制作り→「特化型診療所」+「少しづつみる診療所」が無理しないで見れる体制作りー診診連携

●アンケート~

・緩和ケアについて大変わかりやすく説明していただきました。「その人らしく生きる」という目標は共通であるため、今日の研修内容を大切にしたいと思う。

・連携する、顔が見える関係etc,訪問看護をしているとより密接に必用と感じる。自宅ときどき病院、本当に理想ではあると思います。経験や知識を踏まえて今後も自分自身頑張りたいと思いました。

(k・T)