「人生会議」の普及に向けて ~地域包括支援センターふれあいの取り組みのご紹介~

最期まで自分らしく生きるために、人生の最終段階で自らが希望する医療やケア、大切にしていること、望んでいることなどを、元気なうちから前もって考え周囲の信頼する人たちと話し合い、共有する取り組み「人生会議(ACP:アドバンスケアプランニング)」。

山形市では各地域包括支援センターを中心に、この人生会議の市民への普及啓発に取り組んでいます。この度、「地域包括支援センターふれあい」が、地域の皆さんに分かりやすく楽しみながら人生会議を知っていただくことを目的に「ふれあい人生すごろく」を作成、8月5日にサロンで地域の方々に体験していただくという事でお伺いしました。

地域包括支援センターふれあい、工藤センター長は、「人生会議の普及のためのツールとして、今後も改良を重ねていきたい」と話しておられました。市民の皆さんが気軽に取り組める人生会議のツールとして、今後の発展を期待しております。

医療と介護の連携推進のための交流会を開催しました

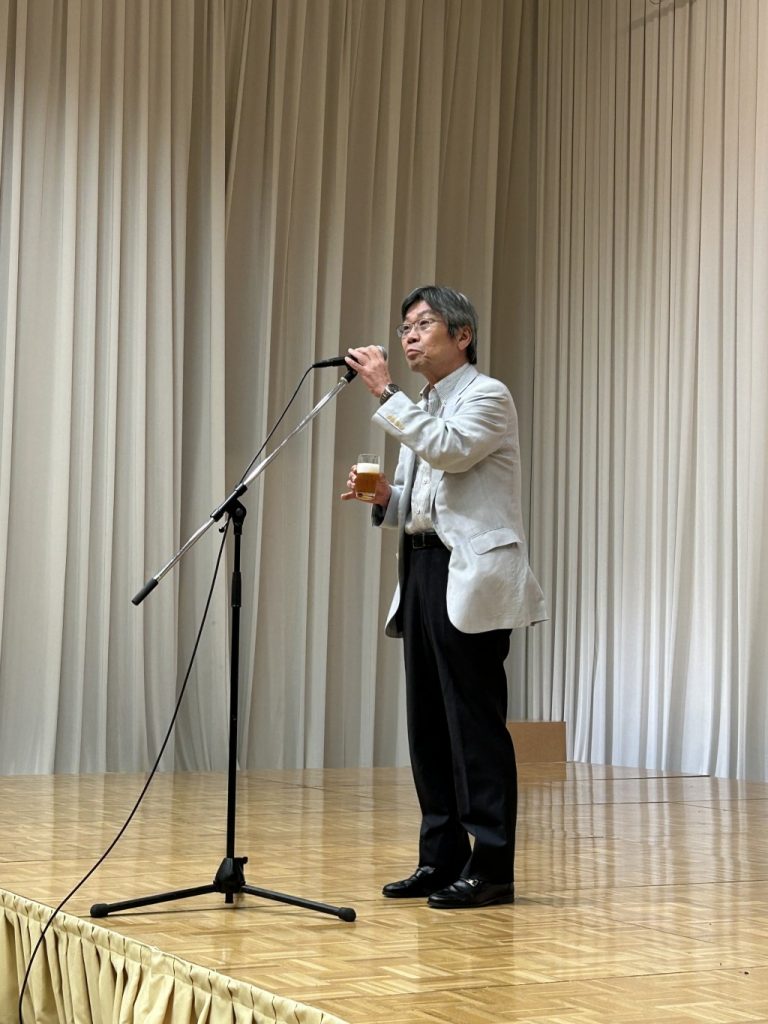

9月4日(水)19時より、令和6年度 医療と介護の連携推進のための交流会を山形国際ホテルで開催しました。 この交流会は医療と介護の連携推進を目的に毎年8月から9月に行われており、医療や介護に携わる皆様ならどなたでもご参加いただけます。 今年は109名の方にご参加いただきました。

今年の開催テーマは「昭和の小学生」。 初めて会っても年齢が違っても目的が同じなら夢中で日が暮れるまで遊んだことを思い出し、少年少女にタイムスリップしてみたら….と思いながら企画しました。

射的コーナーでは童心に帰りながら景品を狙っていただきました。

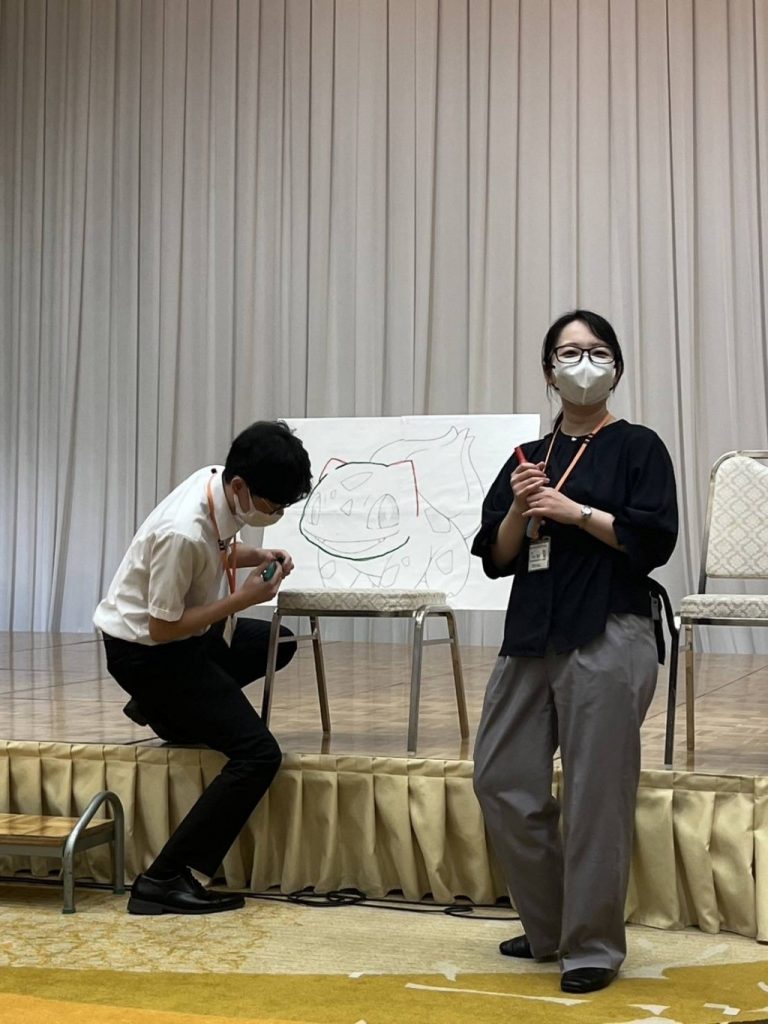

山形市長寿支援課プロデュースのテーブル対抗ゲームは「チーム対抗でピカチュウを描いてみよう」というもの。初めて顔を合わせることも多いながらも、グループごとにみんなで力を合わせる姿が印象的でした。優勝チームにはポピー室長より「連携はばっちりで賞」を進呈させていただきました。

昭和の小学生が夢中で見た伝説番組「8時だよ全員集合」に倣い、 医師会理事と山形市の長寿支援課課長がドリフターズに変身!!「8時過ぎだけど全員集合!!」で「医師会長&ポピー室長」のダブル長さんを中心にドリフの早口言葉やじゃんけん大会を行いました。加藤茶(朝田先生)のアドリブや志村(高橋先生)のカラスの歌も盛り上がりました。

中締めの前には参加者全員で記念撮影をしました。連携交流会の集合写真も今年で5回目、開催する度に思い出や歴史を感じる会になってきております。

毎回、中締めは朝田先生と一緒に参加者の皆様にもご唱和いただき「花笠音頭からの花笠締め」です。毎年、連携交流会の見どころの一つです。

理事の先生方も多職種の皆様と職種の垣根を超えて共に楽しみながら連携を深めることができる会にしたいと毎年張り切って準備しております。医療や介護に関わる皆様、 来たことがある方もそうでない方も、来年のご参加を是非お待ちいたしております。(U.K)

ポピーインタビュー VOL.10 佐伯和毅氏

今回は山形市内の在宅医療に尽力くださっている緑町Kokoro薬局 薬剤師 佐伯和毅氏にお話を伺いました。

ポ) 在宅医療に薬剤師はどのように関わっているのでしょうか?

佐) 自宅で療養されている方や、介護施設に入居されている方にお薬をお届けしています。医師の訪問診療後に医師から指示をいただき薬剤師が訪問するというのが基本です。ただ、訪問診療を受けていない方でも、自分一人で通院できない場合、居宅療養管理指導として薬剤師も訪問することがあります。週1回まで訪問できるのですが、ガン末期の方などは週2回訪問が可能です。当薬局では毎月150~200件、120~130名程の方に対応させていただいております。

ポ)お薬を適切に飲めない方への支援はどのようにされていますか?

服薬状況は、訪問し実際に生活の場を見ることでわかることが多く、お昼ご飯を食べていないから薬を飲んでいなかったなど、訪問に行ってはじめて知ることがよくあります。また、訪問介護や訪問看護の方ですと定期的に入って薬剤師よりも頻繁に訪問されていることが多いので、敢えてそこの時間帯に一緒に訪問することで、色々とお話を聴けたりするんですね。やはり、生活の状況は、ケアマネジャーやヘルパーなどの介護職の方がすごく把握されており、そうした方々から情報を聞いた方が正確で早く、患者さんの適切な服薬へ繋いでいくのに助かっています。

ポ)食事の回数や生活リズム等の生活の状態を把握してアセスメントをし、支援に生かしているのですね。 薬剤師は地域住民(患者以外)とどのように関わっておられますか?

佐)当薬局では、わりと早くから健康サロンを立ち上げていました。月に1回程度、薬局近くの地区のみなさんと交流をしていて、いきいき体操やスライドを用いての健康情報の説明、血圧測定会等をやっていました。コロナも落ちついてきているので、今後、再開する予定です。

ポ)地域の方への健康づくりに取り組む薬局が徐々に増えている印象があります。

佐)健康サポート薬局という制度があり、認定を受けるにはいくつか要件がありますが、薬の相談だけでなくみなさんの健康をサポートできる薬局も増えてきていると思います。

国は薬剤師の仕事を、薬局の中から地域へ出る方へシフトしています。もちろん、処方箋調剤が基本ですが、地域の方の処方箋を応需し、そこから更に在宅医療を利用されている方に向け地域に出ていく、国も地域包括ケアシステムの中で、薬剤師の役割が果たせるよう、そうした方向性を打ち出してきているのではないかと思います。

ポ)地域の支援者(多職種)とどのように連携をしていきたいと思いますか?

佐)顔の見える研修会などは必要かと思いますが、やはり、こちらから在宅の現場に行かないと、薬剤師の実力もアップしないでしょうし、本当の現実的な部分もわかってこないので、そこにまず足を踏み入れる、具体的には訪問介護や訪問看護の方と一緒に、患者さんの家に行くということをやりたいと思っています。既にいくつか始めており、生活状況を教えてもらえるので助かっています。

ポ)一人暮らしや老々介護、身寄りがない等で見守りが必要かと思われる方が増えてきていると思います。そのような方々の生活状況を把握することも課題だと思いますが。

佐)薬剤師単独で行くと、薬の話だけしてあまりわからない部分があります。連携が進むことによって訪問介護の方などから、「今日、お昼に薬飲めてなかったんですけど」といった電話がかかってきたりします。そういう情報交換がどんどんできるようになってくると良いと思っています。

ポ)薬剤師が地域で活躍するためにどのような連携の課題があるのでしょうか?

佐)地域で活躍するという以前に薬剤師や薬局自体の課題として、訪問で薬剤師が不在の場合、店を閉めないといけないなど、時間帯的な拘束が多くあり、不在を避けるため閉店後に夜遅く訪問するという事があります。日中の時間帯に訪問できる薬剤師を補充していく必要があるのですが、薬剤師不足で難しい現状です。あとは、在宅医療を行うにあたり、たまにですが休日や夜間に緊急で対応しなければならないことや、麻薬の扱いもしないといけなくなってきているので、それに対応する薬局、薬剤師が少ないことも課題です。

在宅の研修会はたくさんあり、皆さん、知識は付けてはきていると思うのですが、実際、薬局の中の環境や会社の方針等もあって、日中外部に出られないということがあります。麻薬もそうですが、高度の技術と設備が必要な無菌調剤の処方箋も最近はあり、様々な課題があります。こういった課題は個々では解決が難しいので、薬剤師会でも検討しています。当番制にするなど、様々な立場の薬剤師が協力していけるよう検討していく必要があると感じております。

ポ)薬剤師のお仕事は随分と忙しいと伺いますが、最後に佐伯さんのお休みの時の過ごし方や趣味など教えていただけませんか?

佐)連休が取れる時は、よく家族とディズニーランドに行っています。自宅での過ごし方は、今は、犬と遊ぶことでしょうか。家にチワワが2匹います。色がカフェラテのように茶と白なので、ラテ、モカと子供達が名付けました。あとは、ランニングでしょうか。毎年、まるごとマラソンに出ています。約20kmの市内を走るハーフマラソンですが、当薬局もコースに入っていて丁度登り切って下がってくる大変苦しいところなのですが、地域の方や患者さんが見ていらっしゃるので、ここを通るときは笑顔で走っています(笑)。初めは医師の方と一緒に出たりもしていました

ポ)プライベートまで、多職種連携なのですね。(笑)

<インタビューを終えて…>

最近、薬剤師の方々との交流の機会が増え、もっと気軽に相談してもいいんだと、薬剤師への印象が変わって来たところですが、本日、佐伯さんからお話を伺い、更に身近に感じられるようになった気がします。今後の地域での更なるご活躍を期待しております。

お忙しい中でのインタビューのご協力、ありがとうございました。

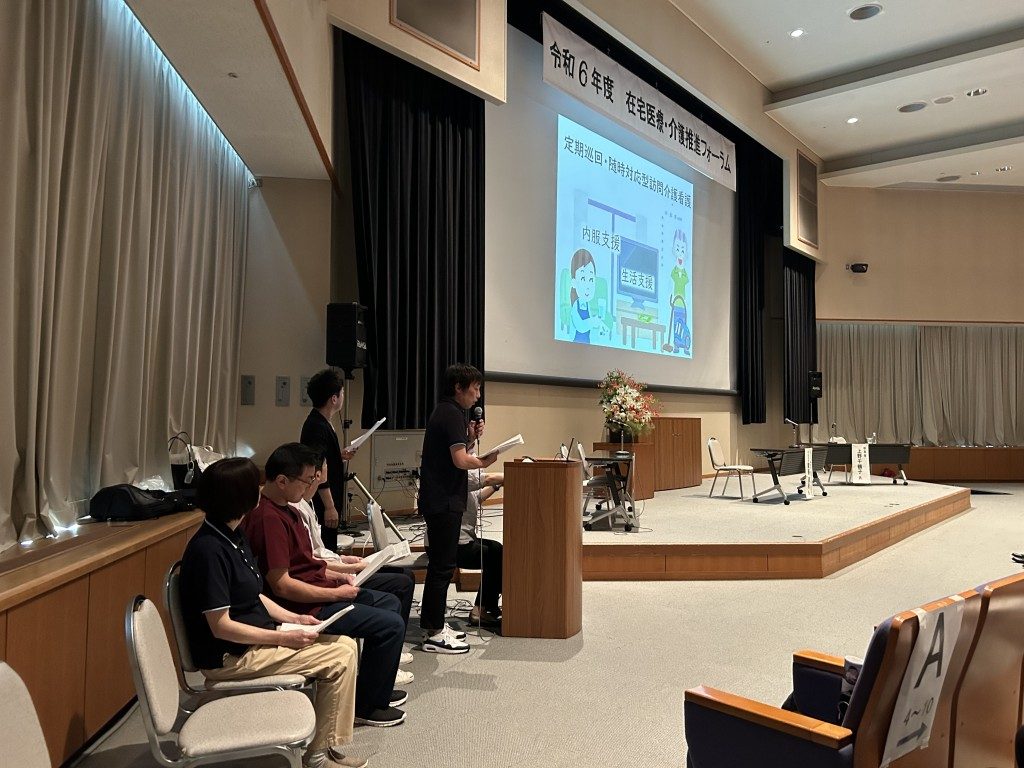

令和6年度 在宅医療・介護推進フォーラムを開催しました

ポピー開設から10年目の節目、標記フォーラムを 6月22日(土)13:30~ 山形ビッグウイング2階大会議室で 開催いたしました。

当日は383名の皆様にご参加いただきました。(会場の収容人数に限りがあり、座席をご用意できなかった方も大勢いらっしゃいました。申し訳ございませんでした。)

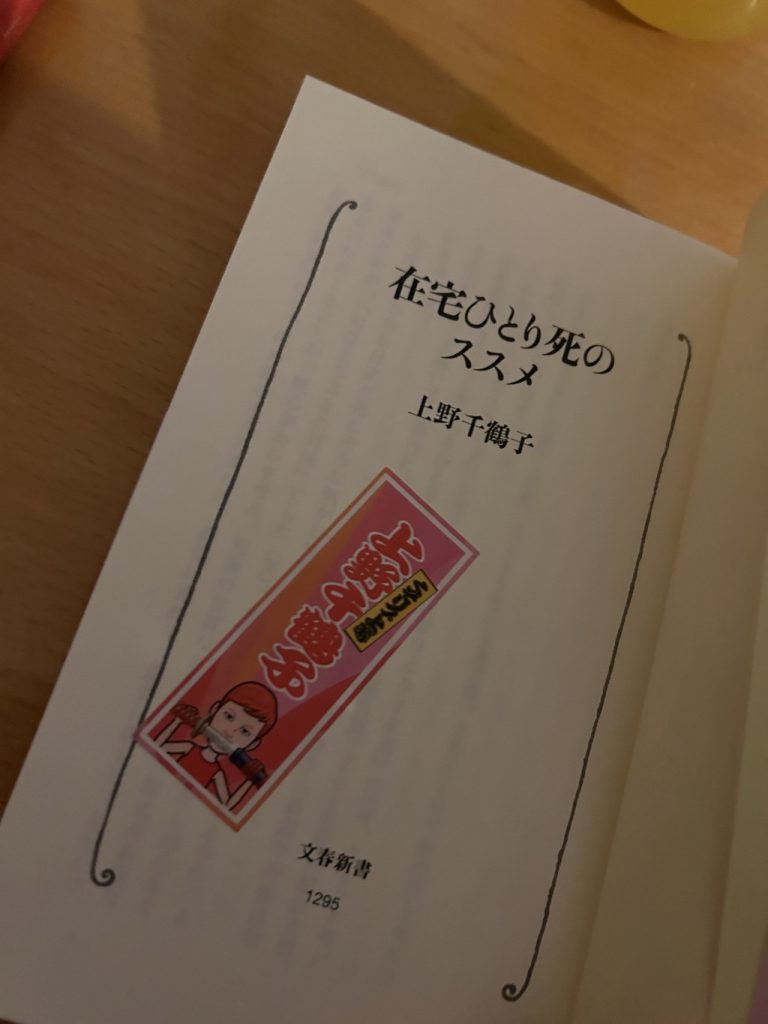

フォーラムの第1部では社会学者で東京大学名誉教授の上野千鶴子先生をお招きし「おひとりさまでも 最期まで 自分の家で」をテーマにご講演いただきました。

『おひとりさまは「お気の毒でしょう」でも「お寂しいでしょう」というイメージが強いが、むしろ逆でストレスも悩みも少ない。介護保険を使い自分らしく自分の家で最期を迎えることはできる。むしろ在宅死の秘訣は独居である』と、ユーモアを交えながらお話しいただき、会場は笑いに包まれました。

第2部は山形の在宅おひとりさまと題し、実際に寝たきりで20年以上おひとり暮らしをしていらっしゃる方と介護サービスの実際を介護保険事業所連絡会のご協力をいただきご紹介しました。その後の座談会では上野先生から『自分たちが将来に使う介護保険制度を他人に任せるのではなく、自分たちで声を上げ、充実させたり守っていかなければならない。』 とご助言をいただきました。

アンケートには「考え直してみようと思う。」「介護保険のことをもっと勉強しようと思った。」「看取りの時に最期の恩返しをしたいと思っていたが今のうちにできることをしていきたい。」「相談先が分かった」など、参加者の多くが心を動かされたフォーラムになったようです。このアンケートは集計して上野先生にお届けする予定です。

この日は基幹型地域包括支援センターの他、生活支援コーディネーター、おれんじサポートチーム、暮らしの保健室やまがた、在宅ケア・コンシェルCOCONUR、など、多くの方々に運営協力をいただき、大きな事故もなく開催することができました。また介護事業所連絡会の皆様には開催前からプレゼンの準備で何度もお集まりいただきながらこの日を迎えました。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。

「くそリプ上等」と書いてありました(笑)

間もなくオンデマンド配信にお申込みいただいた方には配信のURLのご案内が届きます。オンデマンド配信のアンケートも上野先生にお届けしますのでぜひ感想やご意見などにもご協力をお願いいたします。

次のフォーラムは再来年、またのご来場をお待ちしております(U.K)